利休百首(りきゅうひゃくしゅ)は、千利休が茶道の心得や精神を伝えるために詠んだとされる100首の和歌の集まりです。「利休道歌」とも呼ばれます。

利休百首の特徴

五・七・五・七・七の短歌形式

すべてが短歌の形式でまとめられており、簡潔ながら深い意味を持っています。

茶道の心得を説く

おもてなしの心、道具の使い方、心の持ちようなどが示されています。

日常生活にも通じる教訓

単なる茶道のルールではなく、人間関係や人生の指針となるような内容が多く含まれています。

利休百首の内容

利休百首は、大きく以下のようなテーマに分けられます。

- 茶道の心構え

- 稽古(修行)の大切さ

- 茶席での心得

- 道具の扱い

- 人との関わり方

利休百首が現代に活かせる理由

利休百首は茶道の教えを伝えるためのものですが、その内容は現代にも通じる哲学や生き方を教えてくれます。例えば、

- 初心を忘れないこと(継続的な学びの大切さ)

- 物事の本質を見極めること

- 相手を思いやる心

- シンプルな行為の中にある深い意味

これらは、どんな職業や生活環境でも役立つ考え方です。茶道を学んでいない人でも、利休百首から学ぶことは多いでしょう。

びゅ~もと利休百首

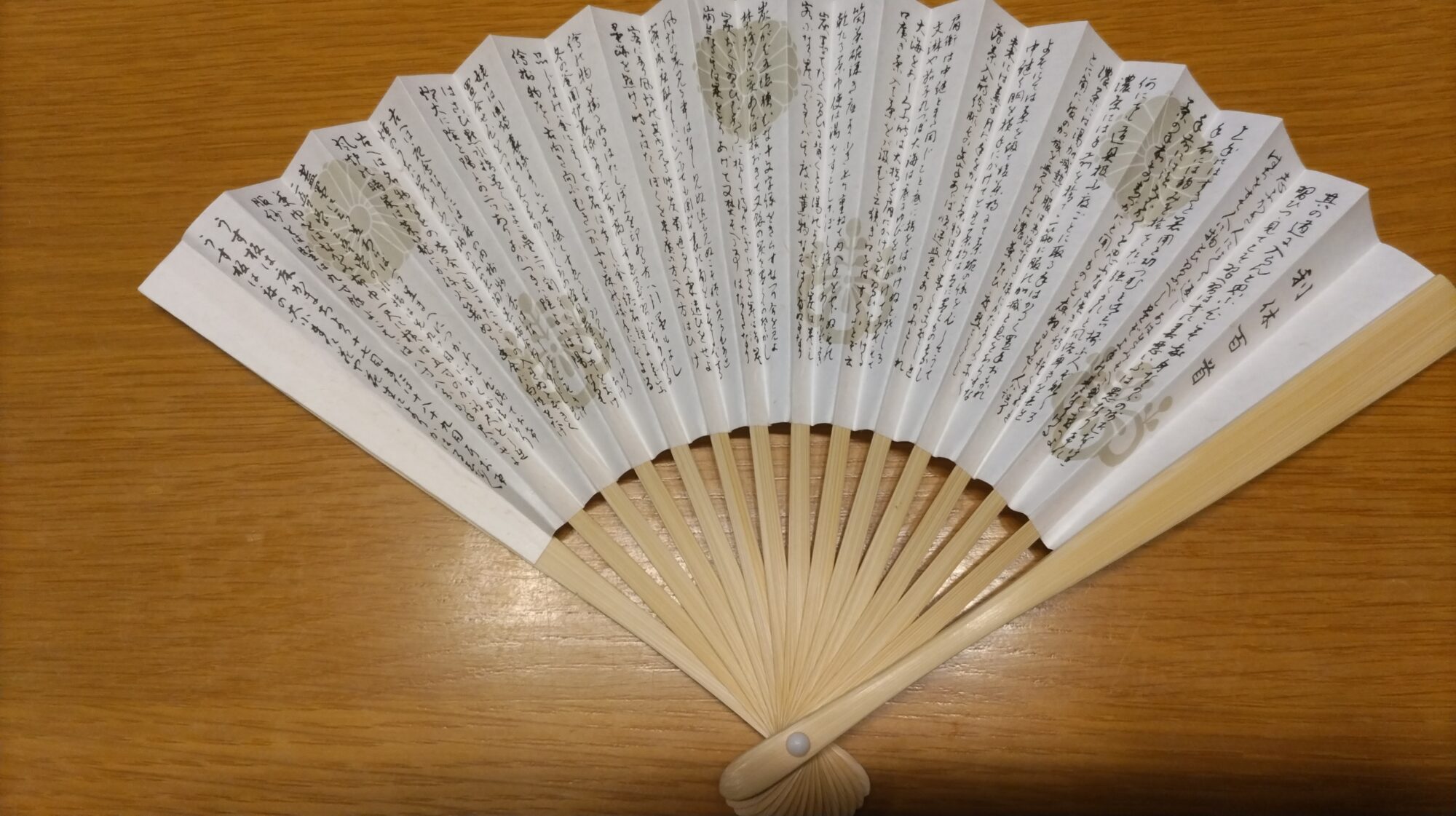

入門した時に購入した扇子。

扇子を開くと利休百首が、書いてあります。

初めのころは稽古の前に1首、詠んでいましたが最近は読んでいません。

ブログで1首ずつ記事を書いていくことで、復習と勉強をしていきます。

まとめ

「利休百首」は、茶道の心得をまとめた100首の和歌であり、その中には単なる茶の作法だけでなく、人生の哲学や心構えが込められています。

その教えは、茶道を嗜む人だけでなく、現代の私たちにも大いに役立つ内容となっています。

コメント