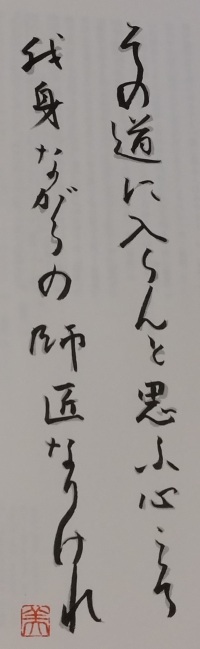

その道に入らんと思う心こそ 我身ながらの師匠なりけれ

意味

「何かの道(茶道など)に入ろうと思う、その気持ちこそが、自分自身にとって最大の師匠となる」という意味です。

解説

千利休はこの和歌を通じて、「学ぶ姿勢」そのものの大切さを説いています。どんな分野であっても、外から与えられる知識や技術だけではなく、「自ら学びたい」「上達したい」という気持ちが最も重要な要素となります。

ポイント

- 学ぶ姿勢がすべての出発点

- どんな優れた師匠についても、自分自身に「学びたい」という心がなければ成長はない。

- 逆に、その気持ちさえあれば、たとえ独学であっても成長できる。

- 外からの教えよりも、自分の内なる意志が大切

- 他人に教えを乞うことは大切だが、最も頼るべきは「自分の向上心」。

- 何事も「やらされる」より「自ら進んでやる」ほうが身につきやすい。

- 茶道だけでなく、すべての学びに通じる教え

- この考え方は茶道だけでなく、武道、芸術、ビジネス、学問など、あらゆる分野に当てはまる。

- 英語や資格試験等についても、学びたいと思う気持ちが最も重要。

この和歌は、「学びの本質は外ではなく、自分の心の中にある」という利休の哲学を端的に表しています。

古典文法 ワンポイント

その道に 入らんと思う 心こそ 我が身ながらの 師匠なりけれ

- 文法: 係助詞「こそ」

- 解説: 「こそ」は強調のための係助詞であり、結びの部分に影響を与えます。

- 係助詞「こそ」が使われると、文末の活用形が「已然形」になる(係り結び)。

- ここでは、「なりけれ(已然形)」と結ばれている。

びゅ~も と 和歌

入門した初日に、先生から教わった最初の和歌です。

現代では茶道を習っている人は女性が多く、男性は少ないです。

でも茶道は前々から興味があり、そこに茶道の市民講座があるのをみつけ習いはじめました。

男性が茶道を習うのはハードルが高い(と思っていた)中、受講を決めて良かったと思っています。

余談ですが昔は男性が多く、明治以降に女性が増えました。

まとめ

この和歌は、「学ぶ意欲こそが最大の師匠である」というメッセージを持っています。

社会人・学生・趣味・人間関係・人生観 など、あらゆる場面で役立ちます。

この和歌から学べること

- 「やらされる」のではなく「自ら学ぶ」ことが大事。

- 「学びたい!」という気持ちがあれば、どこでも成長できる。

- 環境に左右されず、自分の意志で進むことが、人生を豊かにする。

この考え方を持つだけで、勉強や仕事、人間関係など、どんな場面でも前向きに生きる力になります。

rapで利休百首

タイトル:「俺の師匠は俺の心」 🎤🎶

(1) その道に 行くぜ決めたらブレない

(2) 迷うヒマねえぜ 自分が師匠さ 絶対

(3) 型を学んで 次に破るルール

(4) でも大事なのは 内に燃えるツール

(5) 押しつけられたら それは意味ねえ

(6) 俺がやりてぇ それが本音

(7) 茶を点てるだけ? いや違ぇよ

(8) 心が決める 俺の流儀よ

コメント