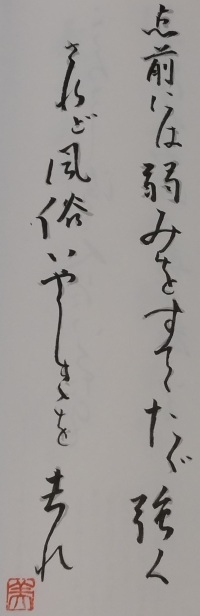

点前にはよわみを捨てゝたゞ強く されど風俗いやしきを去れ

意味・解説

「点前にはよわみを捨てゝたゞ強く」

お点前(茶の湯の作法)をするときは、弱々しさを捨て、堂々とした態度で行うべきである。ためらいや迷いがあると、茶の湯の所作がぎこちなくなり、相手にも不安を与えてしまう。だからこそ、自信を持って力強く行うことが大切である。

「されど風俗いやしきを去れ」

しかしながら、力強さだけでは不十分で、品位を保つことも忘れてはならない。粗野な振る舞いや品のない態度にならないように気をつけるべきである。どんなに技術的に優れていても、品位が欠けていては茶の湯の精神にふさわしくない。

茶道の精神との関係

この教えは、単に茶道の作法だけでなく、精神的な在り方にも通じるものです。お点前の場では、過度に緊張したり、萎縮したりするのではなく、堂々と行うことが求められます。しかし、その堂々とした態度が傲慢になったり、無作法になったりしてはいけないという戒めでもあります。

千利休の茶道は、単なる作法の美しさだけでなく、その人の人間性や品格を重んじるものでした。この句は、茶道の修練において「強さと品格のバランス」を取ることの重要性を説いているといえます。

現代への応用

この言葉は、茶道に限らず、仕事や人間関係にも応用できます。例えば:

- 仕事をする際は、自信を持って堂々と取り組む(「弱みを捨て、ただ強く」)

- しかし、威圧的にならず、礼儀や品格を大切にする(「風俗いやしきを去る」)

このように、どのような場面でも「自信」と「品格」のバランスを保つことが大切だという教えだといえます。

古典文法 ワンポイント

文法ではないですが、「風俗」という単語を解説します。

古典での「風俗」

この和歌における「風俗(ふうぞく)」とは、現代でいう「風習」や「生活態度」、「身なりや振る舞い」を指します。特にこの場合は、「人としての品格や作法、振る舞い」を意味すると考えられます。

現代語での「風俗」との違い

現代の「風俗」という言葉は、「風俗産業(性的サービス業)」の意味で使われることが多いですが、本来の意味は「社会の生活様式」「人々の習慣や文化」を指します。利休の時代では、単に「人のふるまいや習慣」といった意味合いで使われていました。

このように、言葉の意味は時代とともに変化することがありますが、ここでは「品格ある振る舞い」を求める文脈で使われています。

びゅ~も と 和歌

この歌は先生から教わったことがありませんが、稽古の中で指導は受けていました。

初めてそれを実感したのは、稽古始めて間もないころにお点前をいただく時でした。

お点前を戴くときは、一度で飲み切らず何度かに分けて飲みます。一口いただいた後お茶碗を胸元の高さまで戻すのですが、そこまで戻さず二口目を飲んだ時に先生から

「しっかり胸元の高さまで戻し、胸をはり、堂々としなさい。」と言われたことを覚えています。

ほかにも稽古中に猫背になってるときは、袱紗捌きなので肘が張れてない時などに良くいわれました。

まとめ

この句は、茶道における姿勢と品格の重要性を説いています。「点前にはよわみを捨てゝたゞ強く」は、お点前をする際、迷いやためらいを捨て、自信を持って堂々と行うべきであることを示しています。一方、「されど風俗いやしきを去れ」は、力強さだけではなく、品格や礼儀を大切にし、粗野な振る舞いを避けるべきだという戒めです。この教えは、茶道に限らず、仕事や人間関係にも通じます。自信を持ちながらも、威圧的にならず、品位を保つことが大切だという利休の精神は、現代にも通じる普遍的な教えといえるでしょう。

rapで利休百首

🎤 茶道ラップ -「強く、されど品よく」 🎤

(1) 🔥 点前の舞台 迷いはナシ

(2) 💪 弱さを捨てて 自信で満たし

(3) 🍵 茶を点てるなら 強く堂々

(4) 🏯 だが品格 忘れちゃNo No

(5) 🎭 ガサツな動きは即NG

(6) 👘 侘び寂び感じるスマート美

(7) 🚀 精神一到 これが道

(8) 🎶 千利休の魂 Flowに乗る

コメント